原标题:文化消费:如何走出价高质低的怪圈

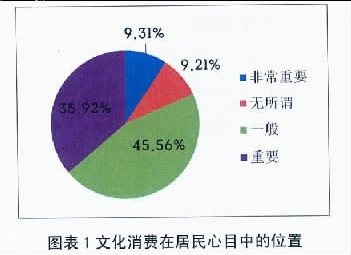

文化消费在居民心目中的位置

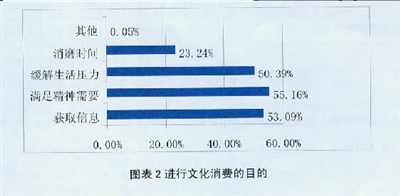

居民进行文化消费的目的

怎样惬意地度过周末下午?答案会很多。去影院看一场电影,或徜徉于公共图书馆的浩瀚书海,或到剧院观摩一次期待已久的演出,或猫在家中畅享上网的乐趣……这些你也许熟悉也许陌生的生活方式,正是文化消费的组成部分。

文化消费是指居民在教育学习、享受艺术、休闲娱乐等活动中为获得知识、艺术熏陶、精神享受与满足而实施的消费行为。在中国艺术科技研究所、中国文化管理学会网络文化工作委员会共同制作完成的《中国居民文化消费与需求调查报告》中,我们得以窥见中国居民的文化消费情况。

文化消费发展态势喜人

与物质消费不同,文化消费受外界文化环境和社会文化意识影响产生,是一种心理需求,是人格自我完善的标志,也是个人综合素质的体现。

随着经济的快速发展和城镇居民收入水平的不断提高,中国居民对文化消费的需求和投入增长显著。国家统计局相关资料显示,1993年至2011年城镇居民人均可支配收入从2336.54元增长到21810元,其中,2010年城镇居民人均文化消费支出为1627元,是1993年194元的8.4倍;同时,城镇居民消费性支出中文化消费支出所占比例也从1993年的9.2%增长到了2010年的12.1%,已经超过“衣着”,上升到仅次于“食品”的第二位。

《中国居民文化消费与需求调查报告》显示,中国居民文化消费呈现出如下特征:年龄越大越注重文化消费,教育行业人群比其他行业人群更重视文化消费,学历越高越重视文化消费的作用,另外,乡镇农村居民比大城市居民更具有文化消费的迫切性。在5000余名调查对象中,有18.98%的农村居民认为文化消费“非常重要”,而北上广深的居民持此态度的仅占6.06%,其他一线城市为7.9%,二线城市为9.25%,三线城市为14.1%。

在喜人的发展势头之下,文化消费中存在的问题同样需要重视。文化产品供给不足、文化消费能力偏低、公共文化消费设施欠缺是《中国居民文化消费与需求调查报告》归纳出的三大问题。

|