中共廣東省揭陽市委黨校 楊曉英

2016年08月04日14:48 來源:人民網-理論頻道

一、案例背景:

(一)潮汕三市文化旅游產業發展現狀

潮汕地區位於廣東東北部,東北與福建省接壤,東面隔海與台灣省相望﹔具有重要的戰略地位。潮諺有稱“省尾國角”,指其位於國防門戶,又是遠離省城的東北邊陲。蓮花山脈不僅阻遏了潮汕與中原地區的直接交往,而且構成了它與嶺南首府廣州乃至珠江三角洲的天然屏障。這種背山面海的地理環境,造成了潮汕地區與珠三角地區乃至與中原地區的交流障礙,同時也是潮汕文化能夠形成不同於廣府文化特色的地域文化的原因之一。

現階段,地處潮汕地區的汕頭、潮州、揭陽這三個地級市,由於共同的地域文化——潮汕文化的滋養,其旅游資源具有共享性和互補性。但由於行政區劃所限以及地處“省尾國角”,這三個城市的旅游業發展速度較慢,文化旅游產業規模小,旅游形象模糊不清,缺乏區域合作,旅游產品存在惡性競爭的局面,在廣東省內同行業中處於發展滯后狀態。

1. 旅游綜合競爭力排名全國居首的廣東省

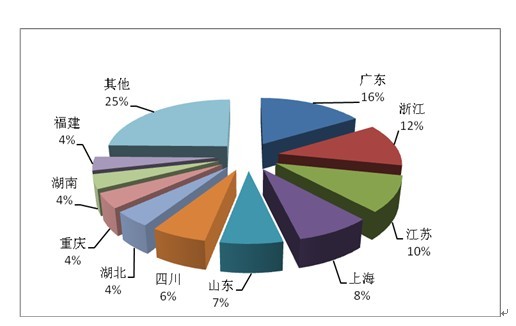

據《2012中國旅游業發展報告》顯示:廣東旅游綜合競爭力排名全國首位,其中現實旅游競爭力、旅游發展環境競爭力排名全國第一位,潛在旅游競爭力僅次於北京排名全國第二位。2012年度旅行社國內旅游組織人次排名前十位的省份依次為廣東、浙江、江蘇、

上海、山東、四川、湖北、重慶、湖南、福建。(見圖1)

圖1:2012年度旅行社國內旅游組織人次排名前十位的省份

據統計,2012年度全國旅行社主要經濟指標(旅游業務營業收入、旅游業務利潤、實繳稅金三項綜合)排名前十位的省份依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇、山東、湖南、福建、湖北、雲南。

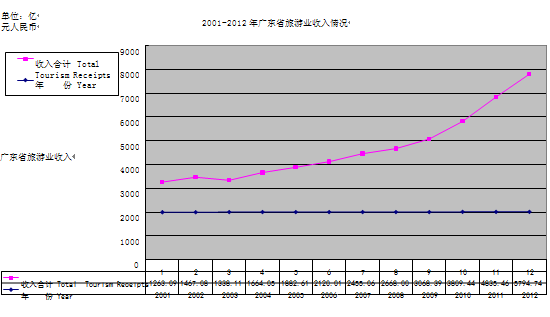

作為旅游綜合競爭力排名全國居首的廣東省,是國內重要旅游目的地之一,旅游業發展勢頭迅猛。旅游消費市場主要來自省外周邊城市、珠三角地區、港澳台及東南亞地區。自2009年12月,國務院下發《關於加快發展旅游業的意見》,明確提出“把旅游業培育成國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業”以來,入水平自2004年起連年攀升,實現較快增長。廣東正著力把旅游業培育成廣東省國民經濟的重要支柱產業和惠及全民的幸福導向型產業,全省旅游收入水平自2004年起連年攀升,實現較快增長。(見圖表2所示)

圖表2數據來源:廣東省旅游年鑒表(2012年)

2.區域發展不平衡的廣東旅游業

作為現實旅游競爭力、旅游發展環境競爭力排名全國第一位,潛在旅游競爭力僅次於北京排名全國第二位的廣東旅游業,其發展態勢卻呈現出區域發展不平衡的特征。這主要體現在:珠三角地區旅游業異常發達,整個廣東省的旅游業收入出現由珠三角地區向山區及東西兩翼遞減的局面。以2012年的廣東省旅游業收入情況為例,省內排名第一的是珠三角地區,2012年其旅游業務及收入為4388.59億元,佔全省旅游業收入的76%﹔其次是山區,2012年其業務及收入為742.07億元,佔全省旅游業收入的13%﹔再次是粵東潮汕地區(東翼),2012年其業務及收入為357.32億元,佔全省旅游業收入的6%﹔最后是粵西地區(西翼),2012年其業務及收入為306.76億元,佔全省旅游業收入的5%。

3. 產業規模弱、散、小,旅游競爭力目前在全省仍位居末位的潮汕旅游業

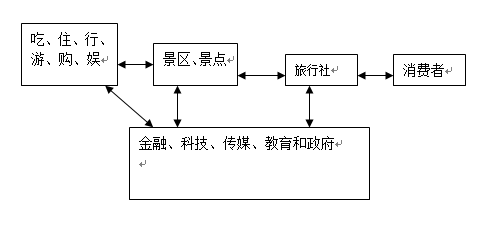

旅游業作為一個“動力產業” 和“環境產業”, 帶動性強、關聯度高、覆蓋面廣、涉及的產業和部門多。旅游產業鏈當中所包括的吃、住、行、游、購、娛六大元素,對交通、商業、餐飲、文化等產業有著明顯的拉動作用。而這些服務業所提供的商品的數量與質量的高低優劣,反過來也會影響當地旅游業的發展規模和市場競爭力,進而影響旅游業的發展進程。

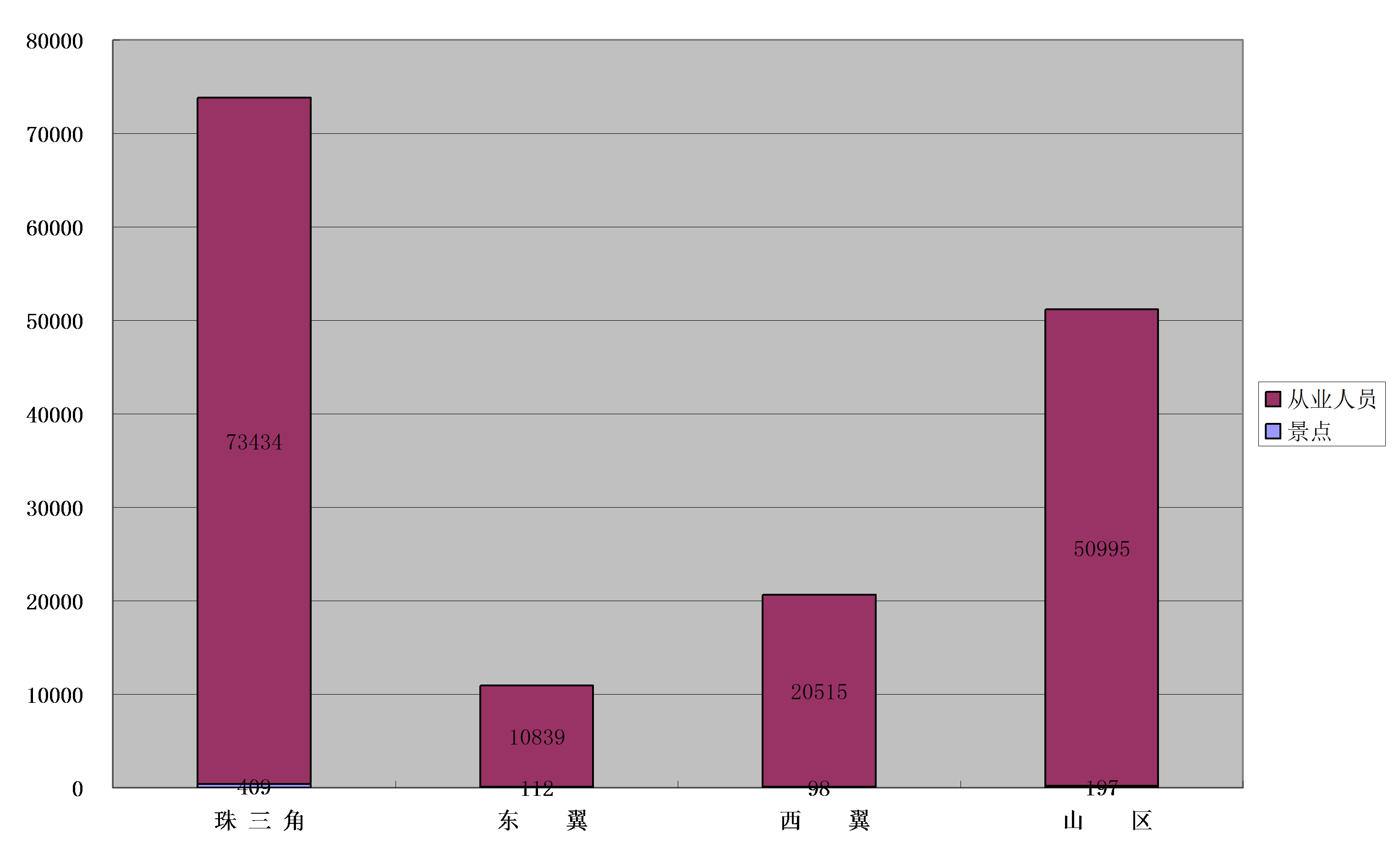

當前的潮汕旅游業,其產業規模呈現弱、散、小的特點。無論是作為旅游業核心資源的旅游景點、景區及其從業人員的數量,還是旅游業配套設施的賓館、酒店、飯店及其從業人員的數量來看,潮汕旅游業的競爭力目前在全省仍位居末位。

圖表3顯示,按經濟區域劃分,廣東全省的旅游景點、景區共計有816個單位,景點、景區從業人員為155783人。其中珠三角的景點有409個單位、從業人員有73434人,各佔總數的50.12%和47.14%,位居全省首位﹔山區的景點有197個單位、從業人員有50995人,各佔總數的24.14%和32.73%,位居全省第二﹔西翼的景點有98個單位、從業人員有20515人,各佔總數的12%和13.17%,位居全省第三﹔東翼(潮汕地區)的景點有112個單位,從業人員有10839人,各佔總數的13.73%和6.96%,位居全省最末。

(圖表3數據來源:廣東省旅游年鑒表(2012年))

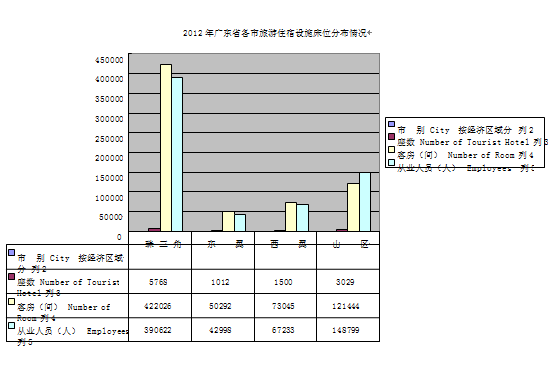

從圖表4當中,我們可以很直觀的看到,東翼(潮汕地區)在旅游業接待能力方面目前仍處於全省最弱的區域。

(圖表4數據來源:廣東省旅游年鑒表(2012年))

(二)潮汕三市旅游產業SWOT分析

在現代的產業發展戰略規劃報告裡,SWOT分析法是一種比較常見、有針對性的分析方法。來自於麥肯錫咨詢公司的SWOT分析,包括分析企業的優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機會(Opportunities)和威脅(Threats)。利用這種方法分析潮汕三市旅游產業發展的內外部環境,可以更准確的把握潮汕旅游產業的優勢與劣勢,從而更有效的制定出潮汕旅游產業發展戰略。

1.優勢(Strengths)

潮汕地區歷史悠久,潮州是國家歷史文化名城,揭陽市區榕城是廣東省歷史文化名城,“百年商埠”汕頭。幾千年的發展與傳承,賦予潮汕地區豐富的地方文化內涵和獨特的魅力,人文底蘊深厚,是“十相留聲”的神奇熱土,更是宋“前七賢”、明“后八俊”的人杰地靈之地。潮汕是著名僑鄉,有海外僑胞、港澳台同胞1000多萬人,分布在世界40多個國家和地區,同時也是是珠三角與海西區的重要連接點,地理區位優勢顯著。因此她有著“南國門戶”“南國明珠”的美譽。

2.劣勢(Weakness)

當前的潮汕旅游產業的劣勢可概括為“四個缺乏”:一是缺乏科學而持久的發展戰略定位,沒有全面系統摸清旅游資源特色,制定正確的開發策略並採取必要的措施﹔二是缺乏具有現代管理經驗的和旅游營銷策劃的優秀人才﹔三是缺乏旅游名牌產品,旅游資源開發力度和深度不夠,產業規模狹小,布局分散,隨意性強,旅游景區(點)建設滯后,經營管理不規范,旅游產品弱、散、小,吸引力低﹔四是缺乏強有力的宣傳手段和渠道,知名度低.……這些都成為制約潮汕旅游產業發展的瓶頸。

3.機遇(Opportunity)

當前的潮汕旅游產業迎來了前所未有的大好發展機遇,體現在:2012年7月6日,《廣東省旅游發展規劃綱要(2011─2020年)》、《廣東省濱海旅游發展規劃(2011─2020)》正式由省政府發布,不僅明確了廣東旅游發展的總體思路和發展目標,更明確要將旅游業培育成國民經濟的重要支柱產業。在優化空間布局方面,未來的廣東旅游將發展為“一核、兩帶、三廊、五區”,並將打造“旅游品牌提升工程”等十大重點工程,提升旅游綜合競爭力。這兩個規劃對地處“省尾國角”的潮汕地區來說,對潮汕的旅游產業的發展是一非常給力的政策扶持。

4.挑戰(Threats)

周邊地區如廈門、梅州交通方便,旅游基礎設施建設完善,具有極大的吸引力,在實施精品戰略和品牌戰略方面已經取得顯著成效﹔相比之下,潮汕的文化旅游產業處於弱勢,與周邊地區差距的不斷拉大,使潮汕的旅游產業面臨著危機與挑戰。

(三)潮汕文化旅游產業發展戰略選擇

通過以上對潮汕文化旅游產業的SWOT分析,可知潮汕三市旅游產業必須及時抓住當前廣東省政府優化旅游業空間布局的大好機遇,憑借獨特的潮汕文化旅游資源和有利的區位優勢,克服當前潮汕三市在發展旅游產業存在的三市各自作戰,惡性競爭,缺乏整體合作,整體營銷的劣勢,選擇潮汕區域合作,旅游文化產業集群發展的戰略。

國際旅游發展的經驗顯示,旅游業的收益越來越不依靠人數的增加,而來自於多元文化含量的旅游產品和特色旅游服務,旅游與文化交流結合程度越高,旅游文化因素越多,旅游經濟越發達。“十二五”時期,文化產業作為“國民經濟支柱性產業”,與同樣作為“戰略性支柱產業”的旅游業將有越來越多的融合發展,其中,文化旅游產業將是挖掘地方文化、完善旅游產業、促進經濟結構調整、撬動地方經濟騰飛的重要發展方向。

1.潮汕三市具有發展潮汕文化旅游產業集群的先天有利條件。體現在:汕潮揭三市地緣接近、文脈相通、文化同根、共飲三江水。潮汕文化是三個城市重要的同類旅游資源,同質程度高。地域接近的同類旅游資源開發,通過合理的分工,可以形成規模效應,強化共同的優勢,增強區域旅游競爭力。

2.共同的核心旅游資源是潮汕三市的文化旅游產業選擇集群發展的最主要、最直接的驅動力。

當今的旅游競爭是品牌的競爭,而旅游業的競爭本質上又是文化的競爭,文化因素成為旅游經濟發展的決定性因素。在旅游市場和旅游經濟日益升溫的大潮中,全球文化的多樣性和地區文化的差異性已越來越受到人們的關注與重視,各民族各地區優秀的傳統民族文化正成為各國游客慕名而來的吸引物,也成為新時期旅游全方位開發的重要因素。

作為共同的核心旅游資源的潮汕文化歷史悠久獨具特色,潮汕善堂堪稱中國民間慈善事業的典范。潮菜享譽全國,是國內最貴的一個菜系之一﹔潮劇是中國十大地方劇種。北有秧歌,南有英歌,粗獷豪邁的英歌舞是南方藝林一朵奇葩﹔“潮州厝,皇宮起”,獨具特色的潮汕民居更別有一番古典雅致。潮汕文化流播的地方很廣,影響力巨大,合理開發潮汕文化旅游產業,將使整個潮汕地區大放光彩。

3.選擇潮汕區域合作,旅游文化產業集群發展的戰略能提升汕潮揭旅游產業在省內的綜合實力和競爭力,避免行業惡性競爭,並節省成本。

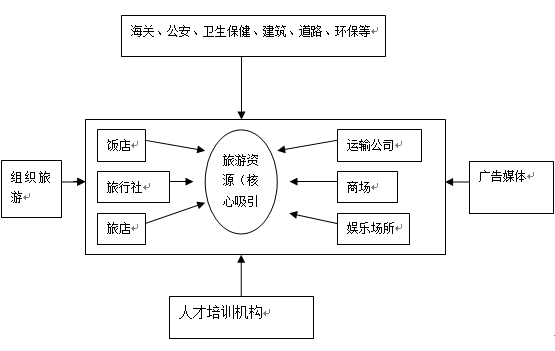

所謂旅游產業集群,就是圍繞特定區域的旅游吸引物形成的旅游核心產業、旅游依托產業、相關輔助機構以及旅游組織和教育培訓機構在空間上集聚,組成一個完整的旅游服務體系,這些主體基於旅游產業結網並互動、協同工作,創新旅游產品和服務,提高旅游產業競爭力。

(圖5旅游產業集群的構成)

如上圖5所示,依靠同一旅游資源(潮汕文化)的吸引,形成產業集群發展模式。揭陽要借助省政府建設汕潮揭城市群重大戰略部署的契機,推動潮汕三兄弟在文化旅游業的協同作戰。潮汕三市同根同源,但是三市的城市形象差異也比較明顯。汕頭作為清后期發展起來近現代商貿城市,以“百年商埠”聞名海內外,在改革開放后被列為首批全國四大經濟特區之一,代表著潮汕人的現代文明﹔潮州在近千年裡一直作為潮汕甚至是粵東的首府,以古城、韓愈、湘子橋為核心的人文景觀代表著潮汕的過去﹔揭陽是最早出現在史料記載裡的潮汕地名,是潮汕、粵東、乃至興梅、閩南等地最早的建制縣,饒宗頤老先生曾考証榕江地區是中原漢人遷潮汕的首站,所以揭陽代表是潮汕的歷史。三市之間完全可以通過戰略合作,進行錯位發展、協作發展。揭陽潮汕機場位於三市的中心點上,且近廈深鐵路,揭陽市要發揮交通區位的樞紐優勢,以空港新城中央商務區總部項目(首期)順利開工,推動“潮汕文化創意園”的建設為契機,三市制定旅游業的合作發展框架,以“潮汕文化創意園”為載體,集中展示潮汕文化的魅力,以“潮汕文化創意園”為平台,搭建三市共同的旅游市場。

二、潮汕文化旅游產業集群的路徑及對策

(一)打破行政區劃鎖定

旅游產業集群是一個多中心、多元化、多層次的復雜網絡系統,是一個可以跨行政區劃但受制於行政力量的產業組織,是一個利益主體多元化的經濟、社會共同體,是一個根植於地方又需不斷向外開放的產業生態價值網絡系統。這樣一種復雜系統的有效運行,需要激活每個行為主體的主動性、創造性,需要形成一種滿足相關者復雜多維的權力和利益的治理機制。故此,潮汕三市應從區域發展的層面出發,而非按照固有的行政區劃進行旅游產業集群規劃,打破“行政分割”和“各自為戰”的局面,促進旅游資源要素的自由流動和有效配置,充分發揮區域產業集群效應。旅游產業集群在形成和發展過程中,政府的服務和支持扮演著重要的角色。

政府可以通過基礎設施建設以及政策性優惠、財政補貼、稅收優惠、信貸擔保等經濟手段的運用吸引外來企業投資,培育合適的主導企業(產業)。在集群網絡比較薄弱的環節和節點給予支持,通過引入關聯企業來彌補網絡結構的剛性,帶動集群價值鏈升級。這種政府外部力量的注入,可產生強大的“場強”效應。

正源於此,自2012年起,圍繞省委書記胡春華提出的“建設汕潮揭城市群、打造粵東經濟增長極”的目標要求,汕頭、潮州、揭陽三市按照省委、省政府總體部署,積極落實省《關於加快推進汕潮揭同城化發展建設粵東城市群工作方案》,以便民惠民為切入點,穩步推進汕潮揭同城化的合作項目,確定了16條同城化線路、推行景區通票制度和“一卡通”等,取得初步的成效。2014年將著力在推進交通一體化、產業合作發展、公共服務同城化、社會秩序整治、環境保護和體制機制創新上下工夫,在做好續建12個項目的基礎上,重點推進21個項目,共推行33個項目,打造起汕潮揭“1小時生活圈”。 從而將汕潮揭打造成國家海洋產業集聚區、全省海洋經濟發展的重要增長極、臨港工業基地和世界潮人之都。

(二)營造良好的旅游宏觀社會環境,以適應當前旅游業向“散客旅游佔主導、高端旅游產品引領潮流”發展的要求

自上個世紀80年代以來,世界旅游市場出現了“散客化”的旅游潮,歐美各主要旅游接待國的散客市場份額達到70%∼80%,有的甚至高達90%,經營接待散客旅游的能力已成為衡量一個國家或地區旅游業成熟度的重要標志。我國散客旅游的比例雖然低於旅游發達國家,但近年來發展十分迅速,已佔我國旅游客源市場的近半壁江山,特別是一些大中城市和沿海地區,散客比例更大。據權威部門分析和預測,進入21世紀后,我國散客旅游比例也將突破70%,成為旅游市場的主角。散客旅游的發展是旅游業進入更高層次、更新階段的產物,也是旅游業發展的必然趨勢。散客市場的營銷工作是一項復雜的系統工程,除旅游企業自身的努力外,還取決於整體社會環境的優劣,散客接待需要構建社會的整體運作機制,其中旅游地居民對外來游客的熱情歡迎、熱心指引和幫助;旅游景區環境整潔、和諧優美;交通、通訊部門為游客流動提供順暢無阻的通道等都是這一機制的有機組成部分,也是散客旅游產品不可或缺的重要組合元素。這些都需要旅游企業與社會各相關部門加強協調,密切合作,共同營造一個安全、便利、舒適、友好的旅游宏觀社會環境,做好潮汕地區‘散客旅游’這塊大蛋糕。

(三)全面摸清潮汕文化旅游資源,盤活、包裝旅游產品,實施旅游產品差異化開發戰略。

培養和引進一批具有現代管理經驗的和旅游營銷策劃的優秀人才,依托良好的自然環境和豐富的潮汕人文景觀,加強旅游資源整合和旅游產業開發,發展獨具特色的潮汕古城文化旅游、潮商(僑)文化游、商務會議旅游、綠色生態文化旅游、海洋文化旅游和宗教文化旅游,打造粵東文化休閑旅游觀光帶。通過不同類型、不同特色、不同功能的旅游產品的優勢互補與整合作用,在旅游區域上形成合理的旅游產品結構從而產生合力和倍增效應。

(四)打造旅游目的地良好形象,塑造旅游產品品牌形象,加大宣傳推介力度,提升潮汕旅游產業的知名度和競爭力。

一個成功的地方旅游產業,需具備可向往、可進入、可停留、可消費、可回味這五大要素,這樣才能稱之為成功的旅游產品。由於旅游產品消費跟工業品消費、日常的其他消費的最大不同之處,就在於:消費者去消費一個地方的旅游產品,是從接受這個地方的形象開始,被其形象吸引過去消費的。因此,旅游目的地形象的塑造就非常重要。選擇潮汕文化旅游產業集聚路徑的三個城市,要避免內耗,通過積極樹立“大潮汕”品牌,在對外宣傳旅游形象時不僅能形成較大合力,而且能節約宣傳成本。首先要把旅游推介與城市文化形象宣傳相結合,大力宣傳推介“潮汕文化”城市品牌。其次要汕潮揭大力興辦節慶活動,增強外界對潮汕旅游的注意力。再次要注重旅游文化的挖掘,重點推介汕潮揭三市優勢文化旅游產品。最后,運用整合借勢思維,將三市的旅游精品路線進行整合包裝,爭取在國家主流媒體和知名網站推介潮汕旅游形象,樹立“大潮汕”品牌,提升潮汕旅游的知名度。

(五)推動潮汕文化旅游產業創新,激發產業活力。

要積極引進有實力、大品牌的旅游公司落戶潮汕,要主動與國內外大型旅游企業合作,推動旅游企業向品牌化、集團化發展,打造世界潮人之都,提升潮汕旅游業的競爭力。

三、 發展潮汕文化旅游產業集群模式的主要成效

通過產業集群模式發展起來的潮汕文化旅游產業,其具備的旅游產業集群特征,能提升汕潮揭旅游產業在省內的綜合實力和競爭力,避免行業惡性競爭,並節省成本。

(一)形成產業集群模式的潮汕文化旅游產業,在市場對資源配置起決定性作用的影響下,能夠把該區域的旅游產業鏈進行自發到自覺的專業化分工,把旅行社、酒店、運輸公司、商場、娛樂場所、人員培訓、廣告媒體等行業納入其中。通過旅游管理的專業化和生產的高度社會化,能夠提高生產效率,節約人力、物力和對外宣傳成本投入。

(二)形成產業集群模式的潮汕文化旅游產業,通過產業“聚集效應”,企業在相互交流、溝通、競爭中,使得新的管理理念、新技術、新信息、新知識在短時間內得以相互擴散,形成知識的“溢出效益”,加速知識創新率,有效的保持和增強區域創新力。

(三)形成產業集群模式的潮汕文化旅游產業,由於生產要素的高度集中,通過專業化分工和“精細化”管理,形成成熟的旅游產業鏈。通過塑造鮮明的潮汕文化旅游品牌形象,打造世界潮人之都,國內外游客就會向該地區聚集,從而形成以企業為主體的集群發展壯大的良性循環機制,促進旅游產業規模的擴大。

四、分析與啟示

作為現實旅游競爭力、旅游發展環境競爭力排名全國第一位,潛在旅游競爭力僅次於北京排名全國第二位的廣東旅游業,其發展態勢卻呈現出區域發展不平衡的特征。這主要體現在:珠三角地區旅游業異常發達,整個廣東省的旅游業收入出現由珠三角地區向山區及東西兩翼遞減的局面。

當前,廣東旅游業區域發展不平衡的特征,不利於實現廣東旅游產業的健康和可持續發展,影響廣東省旅游產業的競爭力。故此,廣東省要制訂出能引導和協助發展粵東西北地區旅游產業的產業政策。本文以粵東潮汕地區的旅游產業發展為例,分析潮汕地區旅游產業的發展現狀,指出:作為旅游競爭力目前在全省仍位居末位的潮汕旅游業,產業規模弱、散、小,汕潮揭必須及時抓住當前廣東省政府優化旅游業空間布局的大好機遇,憑借獨特的潮汕文化旅游資源和有利的區位優勢,克服當前潮汕在發展旅游產業存在的三市各自作戰,惡性競爭,缺乏整體合作,整體營銷的劣勢,選擇潮汕區域合作,旅游文化產業集群發展的戰略。(案例提供:中國浦東干部學院)

| 相關專題 |

| · 專題報道 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”