2017年01月23日13:38 来源:学习时报

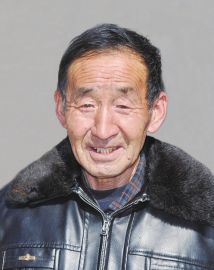

采访组:您好!习近平到梁家河插队的时候,您和他在一个生产队,平时吃饭、劳动都在一起,请您讲讲您和习近平交往的事情。

张卫庞:近平到梁家河来,比我到梁家河还早一个多月。我之前是马家河乡庞家河村的,1969年2月,我成了梁家河的上门女婿,就到梁家河村来了,见到了已经在梁家河下乡一个多月的近平。

我当时来的时候,近平他们二队知青一共六个人,都住在刘金莲家的一孔窑洞里;我也是二队的,他们做饭的灶房设在我家一孔窑洞里,队里派了人来专门给他们生火做饭,所以我们每天都一起吃饭,一起劳动,打交道挺多的。

我的老丈人叫张贵林,他是老共产党员,也是梁家河的老书记,从1935年到1960年一直都是梁家河的村支书,经过的事情多,在这个村里有威望。近平经常来我们家,找我老丈人聊天。

后来时间长了,慢慢接触多了,我们就熟悉了,彼此交流也就多了,关系越来越好。我没事就跑到近平的窑洞串门,找他拉话。我最爱听近平讲故事,我是个大老粗,啥都不懂,也没看过啥书,就会瞪着眼睛听他讲,一听就是大半晌,当时就觉得他讲的故事太有意思啦!现在我还记得他讲过《红楼梦》等等。有时候听的时间长了,到了吃饭的时间,近平就做下饭(陕北方言,做好饭),让我跟他一起吃。

采访组:习近平在您家里住过吗?

张卫庞:没有。他在我们梁家河总共住过三个地方,第一个地方是刘金莲家,第二个地方是吕侯生家,第三个地方是村里的知青窑洞。近平两次搬窑洞的时候,我都过去帮忙了。搬窑洞的时候,才知道他的书可真多!

近平当我们村的支书时,村里的知青都走光了,就剩下他一个人了。他每天既要忙村里的事情,又要参加队里的劳动,根本顾不过来做饭、刷碗,就对我说:“我到你家里去吃饭,你看咋样?”我说:“行嘛!只要你不嫌弃我们家人口多嘛!”近平主动提出到我家来吃饭,我当然欢迎了,可心里又有些担心,我家里当时一共六口人:一个老人,我们夫妻两人,还有三个娃娃,我怕家里人多吵闹得厉害,怕近平吃不好饭。

近平把他每个月分的40斤粮都交到我家。在我们家吃饭的时候,我婆姨做什么,他就跟我们一起吃什么。他这个人就是这样——再糙的饭他也吃得香,再穷的人他也看得起。

就这样,近平在我家里吃了将近一年的饭,一直到他上大学离开梁家河。

说起来,近平在我家,还调解过我家里的矛盾。

有一次,我因为一点小事跟我婆姨吵起来了。那次,我脾气很大,我婆姨也上来了倔劲儿。我俩闹得不可开交,谁也不服谁,谁也不给谁台阶下,咋也弄不好。这一气儿,我们就别扭了好几天。

我和我婆姨虽然没当着近平的面吵过,但是他经常在我家吃饭,看到我们别别扭扭的,话也不说一句,互相之间瞅见对方都歪脖子瞪眼的,近平自然就有所察觉。

他就问我:“卫庞,你跟你婆姨闹啥咧?”

我含含糊糊地说:“没闹啥……”

近平说:“我也不打听具体啥事了。反正你们谁对就是谁对,谁错就是谁错,对的就坚持,错的就改。你们不用较劲,该讲道理讲道理。反正,卫庞你这人有挺多毛病,你该改的毛病你就要改。你婆姨这人可是相当不错,干净、利索、勤快,把家务活儿干得这么好,把家里人照顾得这么好,让你可是省了不少心,你还跟她吵,这可不行。”

我点点头说:“近平,你说的对,我应该跟她讲和。”

近平说:“讲和行!你主动找她拉拉话,没啥不好解决的。”

我们农村,不像城市里,城里人文明程度高,男人“怕”老婆,其实那不是怕,是平等,是尊重。但是乡下就不一样,特别是过去的农村,大男子主义盛行,男的不仅不会让着婆姨,还总是对婆姨盛气凌人,呼来唤去的,打自己婆姨也是常有的事儿。本来我琢磨着,我一个大男人,在家里一直是我婆姨她先服软。可是这回,近平既然找我谈了,我就想:“我俩与其这么僵着、等着,不如我先放下面子,跟她妥协吧!”于是,我找了个机会,跟我婆姨说话,我婆姨挺聪明,见台阶就下,她也就理我了。我跟她谈了谈,把话说开了,矛盾就解决了,事情也就过去了。其实,根本也没什么大不了的事,就像近平说的“没啥不好解决的”,而且近平也提醒我要改掉自己身上的毛病,比如脾气不好,比如爱喝酒。我以后对这些方面更加注意,家庭关系一直很和谐,以后再没有出现过什么问题。

采访组:你们每天都吃什么饭?

张卫庞:每天早上就是做团子,团子是用玉米面和糠做的。下午就是面,有时候是豆子面,有时候是高粱面。麦子面七八天才能吃一回,当时就是缺少这东西嘛。

采访组:吃饭的时候有菜吗?

张卫庞:有酸菜嘛,近平那次回来后就说,很久不吃梁家河的酸菜还很想吃呢。

采访组:酸菜是用什么做的?

张卫庞:就是白菜和黄萝卜,切碎之后腌上它,酸的嘛。

采访组:是一年到头都能吃到酸菜吗?还是有的时候才能吃上?

张卫庞:酸菜基本能吃半年,从9月份开始一直到第二年的三四月份都没有新鲜蔬菜,就吃酸菜嘛。等有新鲜蔬菜的时候就不吃酸菜了。

采访组:当时能吃到什么蔬菜啊?

张卫庞:就是黄瓜呀,洋柿子(陕北方言,西红柿),茄子,辣子,都是个人种的,不掏钱。

采访组:当时炒菜有油吗?

张卫庞:那时候油太少了,基本上就没啥油,就把山上的杏摘下来,把杏核砸开,再把里头的杏仁压碎,锅烧热后倒进去炒一下,就算有点儿油,炒菜就用这东西。

采访组:您后来和习近平还有联系吗?

张卫庞:近平走的时候,送给我两条棉被,两件大衣,还有一个针线包。这个针线包是近平来插队时,他妈妈给他做的,上面绣着三个字“娘的心”。在那个年代,没有钱买新衣服,身上的衣服都是缝补了一层又一层的,针线包可以装一些针线用品,是必不可少的。可不像现在,新衣服都穿不完,没有谁还穿有补丁的衣服。

近平给我的棉被和大衣,在那个缺吃少穿的年代,我都用旧了。唯独那个针线包,我一直珍藏着。我是个庄家汉,粗枝大叶,也不懂啥大道理,就觉得近平是我的亲人,就想存着这个针线包,留个念想。这个针线包,我保存了38年,直到2013年才捐给了县里,交给国家保管。

近平走了以后,我们家都说你给近平写个信,我说我没事我不写,不要去打扰人家。我就是这个想法。

1993年近平回梁家河的时候,我终于见了他一面。当时我在山上种麦子呢,听说近平回来了,就赶紧从山上跑回来了。跑到山后腰的时候,正好碰见了近平。近平见了我,也不嫌弃我一身泥巴,一把就拽住我问长问短,我激动得都不知道说啥好了。他还给家家户户都带了报时钟、紫菜、茶叶,临走的时候给我撂下了名片,让我有困难就去找他。

2015年2月他回梁家河的时候,我和村里十来个人到村口等,看见他下车,我就跑了过去。隔了这么多年,他一下子认出了我,还像原来那样拍我的肩膀,叫我的名字,问我生活条件咋样,吃些什么,有多少娃娃。我就说现在生活好了,吃的不是大米就是白面,肉不断,一年四季都能吃上新鲜蔬菜。

紧接着,近平问我:“卫庞,你现在生活怎么样?主要做什么?”

我说:“近平,我现在生活还不错。我有五亩坝地,种点粮食和蔬菜,自己吃。我还有十亩果园,现在收入全都靠这个果园。”

近平问:“你这果园能挣多少钱?”

我说:“都是小树,去年是第一年挂果,卖了两万四千块钱。”

近平说:“你这一年投入的成本是多少?”

我说:“很多管理都是镇上免费帮助搞的。除此之外,我自己投入的农药、化肥、除草剂、人工工资等成本是一万二。”

近平说:“刚挂果就有一倍的利润,还不错。”

我说:“是。明年会更好,成本不会再增加多少,但是销量会翻一倍,再过几年到了盛果期,收入就会更高。”

近平听了很高兴,他说:“哎呀,卫庞,那你发了吧?走,领我到你果园去看看!”

我说:“好!”

近平是2015年春节前来的,现在是2016年了,当时我跟他说的“成本基本不增加,销量翻一倍”已经实现了。2015年我投入的成本是一万四千块钱,收入是五万多块钱。

过去,近平当我们村支书,我们有干劲,有奔头;现在,近平当全国人民的主席,当全党的总书记,我们更有拼劲,更敢闯了。你看我都这么大年纪了,还在种果树,还在搞“苹果合作社”。近平在拼搏,我们也在拼搏,大家都努力嘛,咱们这国家肯定越来越富强。

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”