魏源编著的《海国图志》是近代史上划时代的著作,传播西方科学知识,改变了中国人的世界观,其“师夷”思想启迪了晚晴洋务派,乃至影响到日本的明治维新。

《瀛环志略》手稿。徐继畬在书中主要介绍了世界历史地理和欧美民主政治制度,成为郭嵩焘、薛福成等大批有识之士了解西方的入门书,对形成开眼看世界思潮影响极大。

张之洞在《劝学篇》中确立了学习西方的基本原则,即“中体西用”。“中学为体,西学为用”是张之洞在创办洋务过程中逐渐提炼出的,并逐渐成为清末思想界的主流话语。正如梁启超所言,此语虽是“张之洞最乐道之”,但已形成“举国以为至言”的局面。

清末外交官、改良主义政论家薛福成撰《筹洋刍议》等。他认为资本主义国家“以工商立国”,“工实居商之先”;主张效法西方国家,发展中国的工商业,用机器“殖财养民”。强调“工商之业不振,则中国终不可以富,不可以强!”

十九世纪中后期,一批近代报刊的创办,极大地促进新知识、新思想的广泛传播。《国闻报》、《湘学报》、《知新报》等在全国各地宣传维新变法和介绍西方近代社会科学和自然科学知识,从而在社会上逐渐形成开眼看世界、寻求国家富强的观念意识。

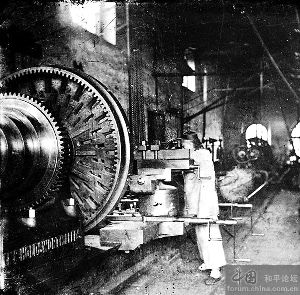

从1865年江南制造局的设立起,到1890年代中期,洋务派在全国各地,已创设了二三十家规模不等的官办近现代军工企业。这些企业初步改变了清政府以刀矛弓箭、帆蓬舟楫为主的军事面貌。大机器的引进成为中国近现代工业建设的开端,直接促进了民用企业的诞生和发展。

围绕是否修建铁路,清朝内争论激烈。有人上奏说铁路逢山开路、遇水架桥,是惊动山神、龙王的不祥之物。反对力量极其强大。在争取朝廷允许修筑铁路的同时,李鸿章采取“先斩后奏”的办法,在自己的管辖地支持修建铁路,建成通车后才正式奏报朝廷。

1868年,容闳向洋务派重臣丁日昌、曾国藩等献策,建议派遣聪颖青年出洋留学。在曾国藩、李鸿章的努力下,清政府决定选派幼童出国留学。留美幼童饱受欧风美雨熏陶,大多后来成为中国近代化过程中难得的人才。

图为江南制造局翻译馆。西学如何渐进,翻译起了极其重要的作用。翻译馆为近代中国带来了一大批西方先进的应用技术和自然科学新成果,促进了中国近代科技的发展,也对思想界产生了极大的影响。

1840年的鸦片战争,使古老的中华文明第一次遇到了一个强于自己的外来文明的挑战。这次战争,迫使中国带着深深的屈辱开始在现代化的道路上蹒跚而行。国人从“天朝上国”的美梦中惊醒,一些有识之士,开始正视现实,意识到了解域外世界的必要性,进而掀起了“开眼看世界”和向西方学习的潮流。

■开眼看世界:初步传播新的世界观念

身处与“夷人”作战前线,林则徐(1785-1850)当然要尽可能多地了解“夷情”,他聘有专门的翻译为他译介有关情况,编译成了《四洲志》。《四洲志》对世界30多个国家的历史、地理和政治状况作了概括介绍,已然初步勾勒出整个世界的轮廓,其中重点介绍欧美列强,主要是英、美、法、俄等国。这部在翻译基础上编成的著作,在闭塞的社会中打开了一扇眺望世界的窗户,可以看作林则徐作为开眼看世界的先驱的思想记录。林则徐被范文澜称为“开眼看世界第一人”,应属当之无愧。

1842至1843年间,林则徐的好友魏源受林嘱托,在《四洲志》的基础上编成《海国图志》。《海国图志》辑录征引了当时能够搜集的所有资料,在内容上比《四洲志》增加了数倍,对世界各地,特别是西方各国历史、地理、社会、政治、宗教、文化、语言等方面的情形,作了相当详尽的介绍,大大拓宽了国人的视野。魏源在书中称,该书为“以夷攻夷而作,以夷款夷而作,师夷之长技以制夷而作”,这在近代史上正式提出了向西方学习的历史命题,兼具开眼看世界和向西方学习的双重意义。但魏源在此书中仍坚持传统观点,面对现代地理学,他花了许多功夫“考证”出“自古以震旦为中国,谓其天时之适中,非谓其地形之正中也。”即承认中国在地理上虽不居“正中”,但在文明教化、典章制度上仍是世界的中心。鸦片战争使林则徐、魏源等人对外部世界有了初步了解。

另一部看世界的世界史地名作是徐继畬(1795-1873)的《瀛环志略》。《瀛环志略》以图为纲,简洁明了地介绍了世界近八十个国家和地区的地理、历史、经济、文化、社会、军事等。该书以一半的篇幅介绍欧洲和北美,显示其关注的重点所在。该书浩繁虽不及《海国图志》,但浑然一体,且有著者独到的剪裁识断,力图展现明晰而系统的世界历史地理全貌。

姚莹(1785-1853)所著《康輶纪行》,也值得一提。他早年究心边疆及域外事务,后被贬官四川,实地考察西藏边疆,搜集资料,撰成《康輶纪行》16卷。旨在“知彼虚实”、“徐图制夷”,以“冀雪中国之耻,重边海之防”。该书涉及英、法、俄、印度等国史事,并依据所得图册,绘制世界地图,撰写图说。他在书中还揭露英国对西藏的侵略野心,建议清政府加强沿海及边疆的防务。

这几部世界史地著作,完整地展现了世界大势,给中国人增加了新的世界观念,并初步传播了与中国文化迥然不同的西方文明信息。同时也展示了新的西方侵略者向东方扩张的格局和趋势,并力图唤起人们民族生存的危机感。

但这些“开眼看世界”的先觉者的著作,在其问世之时对整个中国社会的影响有限,整个1850年代,《海国图志》、《瀛环志略》等书并未引起士林的太多震动,反而受到一些责难。然而《海国图志》传到日本后却产生了极大的影响,短短几年就再版二十几次,日本朝野正是通过这本书对世界大势有了更多的了解,可以说这部著作对日本明治维新的发生起了相当重要的作用。一部旨在启发中国改革的著作,在自己的祖国备受冷落,却在异邦大受欢迎,启发了异邦的改革,并反过来不断侵略中国。

1860年代以后,中国被迫与外部世界有了更多接触,整个社会形势发生变化,人们逐渐意识到开眼看世界的重要性,才重新记起魏源、徐继畬等人的著作。《海国图志》、《瀛环志略》成为后来王韬、郭嵩焘、薛福成、康有为、梁启超等人了解西方的入门著作。“师夷制夷”的思想,也由此前魏源等人寂寞的呐喊,而逐步转变为有识之士普遍接受的寻求富强的思潮。

■中体西用:中西文化接触后的最初结合方式

在镇压太平天国中,汉族官吏获取了相当大的权力,迅速崛起。这批汉族地主阶级新兴官僚,对中国、世界大势有较多的了解,尤其是镇压太平天国的实践,使他们认识到洋枪洋炮、火车轮船的厉害和重要。正是在他们的发动、主持下,开始了中国的第一个以“中体西用”为指导的现代化运动——洋务运动,但距林则徐、魏源提出的“师夷长技以制夷”,已过去了二十余年。

1860年3月,清政府设立总理各国事务衙门,简称“总理衙门”,主管外交、通商和关税等事务,后来管辖领域不断扩大,统管采买军火、建筑铁路、开采矿产、制造枪炮、开办学校、派遣留学生等诸多事务,实际上成为办理外交和总揽洋务新政的中枢。总理衙门负责对外交涉,对于外情新知,较之其他清朝贵族,均先有所接触。它的设立,对于打破封闭愚昧,了解域外世界,引进西学新知,均起到了一定的作用。

从一开始,洋务运动就阻力重重,极不顺利。太平天国农民起义使清政府几临灭顶之灾,但就在这样生死存亡的紧急关头,它对应不应该仿造洋枪洋炮洋轮等“救命之举”竟犹豫不决。今日认为十分“温和”的“洋务运动”,在发轫之时却被指为“溃夷夏之防,为乱阶之倡”,曾遇到今人难以想象的反对。以现代大机器生产来造枪炮船舰、通电话电报,是近代以来国家生存不可少的物质技术条件,却遇到顽固派以“夷夏纲常”的强烈反对。但统治者面对接踵而来、一次比一次严重的内忧外患,为生存计还是不得不“办洋务”。从军事利器的引进仿制逐渐推广深入到全面学习机器大工业所需的科学技术的学理的层次和阶段。

1862年,洋务派提出学习外语和各种自然科学知识,并创办了学习外语和自然科学知识的“同文馆”。规定由京内外各衙门保举30岁以下的翰林院庶吉士、编修、检讨等官员,或举人、贡士等未仕人员,由总理衙门考取入学。京师同文馆还翻译了不少“西学”书籍,包括法学、经济学、物理学、数学、天文学、生理学、外交知识等门类。这些书籍大多是“西学”的入门书,内容浅显,但对当时中国的知识界来说,却都是新学问。

1863年,清政府因教案与法国交涉,请求美国公使蒲安臣推荐一部权威的国际法著作,蒲安臣即推荐了《万国公法》,并安排美国传教士丁韪良与文祥等4位总理衙门大臣商议翻译,经过半年时间完成定稿。1865年初经总理衙门批准,由北京崇实印书馆印行300部,颁发各省督抚备用。《万国公法》对于国人主权观念的萌发产生了重要作用。

这些书籍的翻译及京师同文馆的建立,推动了西学在中国的传播,中外关系在文化层面发生了重要变化。

但是,在中国传统知识谱系中,只有儒学经典的地位,而自然科学知识的地位极低,几乎不被看作一种“合法”的知识。1866年当洋务派提出要招收“正途”出身人员学习声、光、电、化、天文算学,想提高自然科学知识的地位时引起了顽固派的极大不满和强烈反对,他们提出只要“读孔孟之书,学尧舜之道”便可“明体达用”,“何必令其习为机巧,专明制造轮船、洋枪之理乎?”“立国之道尚礼义不尚权谋,根本之图在人心不在技艺”。在整个洋务派与顽固派的论战中,科学技术被顽固派说成是破坏儒家伦理道德的“奇技淫巧”,而儒学纲常是“立国之本”,所以引进科技自然便是破坏“国本”。洋务派主张的“富强”被漫画化为以“弃义逐利”为本,在道德上自然就矮了一截。在这种压力之下,同文馆的招生受到严重打击,投考者寥寥无几。

对现代国家来说,修筑铁路对经济发展和国防强大都十分重要,洋务派在19世纪70年代初就看到此点,但反对者甚众,认为筑路将破坏风水、触犯龙脉……结果修铁路长期未获得“合法性”。仅一些洋务派大员在自己的势力范围内零星修成了一些铁路,有的修成不久即被扒掉!直到1889年清廷下旨,修路之争才算有了一个结论。洋务派造轮船、架电线、开煤矿等各类“洋务”无不引起激烈争论,遇到强烈反对和巨大阻力。

洋务运动在来自本阶级内部的巨大阻力中缓缓前行。当以“求强”为目的并不要求体制变革的“洋务”发展到一定阶段之后,必然转入“求富”阶段。人们认识到,西方国家的强盛在于“国富”,而“国富”的真正基础在于“民富”。通商口岸的勃兴、大机器生产的引进,产生了一批新式工商业者。但是,国家的政治、经济制度却仍是传统的体系,使民间工商业发展受到严重的歧视、阻碍和压抑。这样,社会、经济和政治进行全面变革,扶持、发展工商业的要求自然就提上了历史的日程。由此产生了对洋务运动提供重要依据并为之后维新变法发生深远影响的新思想。

1875年,王韬发表了著名的《变法自强上》、《变法自强中》、《变法自强下》三篇政论,在中国历史上首次提出“变法”的口号。王韬认为,富强为治国之本,必须大力兴利。他认识到民主制度的优越,最早提倡废除封建专制,建立“与众民共政事,并治天下”的君主立宪制度。王韬受到中外维新人士的推崇。1879年他应邀到日本,中村正直等日本维新人士对他大有相见恨晚之意。

冯桂芬的《校邠庐抗议》一书,是连接经世思潮与洋务思潮的桥梁。他继承和发展了魏源“师夷之长技以制夷”的思想。他提出中国“四不如夷”:“人无弃才不如夷;地无遗利不如夷;君民不隔不如夷;名实必符不如夷”。他认识到,中国不仅在军事方面不如西方,而且在教育、经济、政治等方面都落后于西方。对于如何“师夷”,冯桂芬提出了“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”的总体框架,开“中体西用”论之先河。

郭嵩焘提出,西方强盛并非止于船坚炮利,中国不能单纯学习西方兵学“末技”,“如是以求自强,恐适足以自敝”;关键应学习西方的政治、经济,大力发展中国的工商业。1878年他兼任驻法公使。赴英途中,郭嵩焘将沿途几十天的见闻日记题名为《使西纪程》,高度评价西方的物质文明和精神文明,盛赞民主政治制度,并尖锐批评顽固派不明时势。后该书寄到总理衙门,但遭到顽固派的口诛笔伐,直到郭嵩焘去世,该书仍未能公开发行。

黄遵宪的《日本国志》详细介绍了日本的历史和现状,特别介绍了明治维新以后采取的改革措施。并预计日本在20年之后会变得强大,中国要“谋国经营,有备而战”。1889年,驻法公使薛福成见到《日本国志》,十分欣赏,并为之作序。同年,经薛福成推荐,清政府任命黄遵宪为驻英二等参赞,随同薛福成赴欧洲。在英国期间,黄遵宪接触了英国政界上层人物,仔细考察了英国君主立宪的政治制度,并对之十分推崇。黄遵宪在近代中国第一次明确提出“治外法权”的概念,并主张通过采用西国法律、修订中国法律的途径来逐步收回治外法权。黄遵宪的著述和思想,当时并未得到当局者的重视。直到甲午战败后,《日本国志》才受到国人关注,并成为此后维新变法的重要依据。

■维新运动:“西学西政”的奥秘在于“伸民权”

政治制度变革作为历史的要求提出之后,真正在行动上推动政治变革的不是重权在握的中央朝臣或地方大员,而是“统治阶级”中的最下层,即功名不高的“读书人”,他们成为变革的主要动力。甲午战争中国军队的惨败,为他们登上历史舞台提供了契机,发动了十分悲壮的戊戌维新运动。

维新派的基本观点是认为“民权”为致强之本,而洋务派的失误在于仅以为船坚炮利、机器制造就可以富国强兵,而未认识到使西方各国富强的“西学西政”的奥秘在于“伸民权”。当然,他们认为中国“伸民权”的最佳具体形式只能是“君主立宪”,而不是“民主共和”。

当时以“公车上书”为象征的“读书人”虽是统治阶级中的低层,但仍是“体制内”的阶层,并不希望“革命”。在“公车上书”中,康有为提出的“国政之法”中的重要一点是“置议郎”。在给光绪帝作参考的《日本变政考》中,他写道:“日本改定国宪,变法之全体也,总摄百千万亿政事之条理,范围百千万亿臣民之心志,建斗运枢,提纲挈领,使天下戢戢从风,故为政不劳而后举。”他认为“变政全在定典章宪法”确是抓住了问题的关键。但在“百日维新”之中,他们深知反对力量的巨大,而在政治改革方面,“维新”实际所做的不过是减汰冗员、裁撤机构,设立制度局等“行政”方面的措施。或者说,他们想从行政改革入手逐渐进行政治体制改革。但这一点点改革,也必然要侵犯一些人的利益,其中使“百官震骇”的便是裁减机构与官吏。而这恰是百日新政中比较重要的一项。但裁撤工作遇到官员们的极大反抗,所以很不顺利,被裁的大批老吏冗员站在守旧势力一边。一个庞大的官僚机构,其力量是强大的,其利益是难以侵犯的。但不对其进行减撤,改革就无法进行,这就注定了这种改革必然如履薄冰,充满艰险,稍有不慎,便全盘皆输。对庞大的官僚机构进行调整精简,对“冗员”的安置,或是要以更强的“力量”来贯彻执行,或是以相当的“利益”来赎买。这二者,无权无能的光绪皇帝或维新派都未能做到,因此以行政改革来推行政治改革的策略实际很难实行。

政治体制改革对既得利益者的触犯更大,引起的反对也更激烈。维新运动的反对者聚集在慈禧太后的周围,形成强大的反对力量。1898年9月21日,在强大的守旧势力支持下,慈禧太后发动“戊戌政变”,将光绪帝囚禁起来,捕杀维新人士,将新法尽废,戊戌维新在血泊中宣告失败。

“戊戌变法”实际是非常“温和”的,但最后却受到 “激进”手段的对待,“六君子”喋血菜市口,康、梁等被迫流亡海外,新政尽废。当“体制内”的改革者不被容忍,把他们推向“体制外”时,社会变革的动力便又往下移,“体制外”的社会下层如留学生、会党便不可避免地成为变革的主要动力。一旦“体制外”的力量成为社会变革的主要动力,就很难在旧体制的框架内进行平和的改革,这种体制外的力量一定要用暴力从根本上打破、推翻腐朽的封建专制。然而清廷对这最后“一线希望”亦未珍视,一场社会革命便难以避免了。

(作者张海鹏为中国社科院学部委员、雷颐为中国社科院近代史所研究员)