魏源編著的《海國圖志》是近代史上劃時代的著作,傳播西方科學知識,改變了中國人的世界觀,其“師夷”思想啟迪了晚晴洋務派,乃至影響到日本的明治維新。

《瀛環志略》手稿。徐繼畬在書中主要介紹了世界歷史地理和歐美民主政治制度,成為郭嵩燾、薛福成等大批有識之士了解西方的入門書,對形成開眼看世界思潮影響極大。

張之洞在《勸學篇》中確立了學習西方的基本原則,即“中體西用”。“中學為體,西學為用”是張之洞在創辦洋務過程中逐漸提煉出的,並逐漸成為清末思想界的主流話語。正如梁啟超所言,此語雖是“張之洞最樂道之”,但已形成“舉國以為至言”的局面。

清末外交官、改良主義政論家薛福成撰《籌洋芻議》等。他認為資本主義國家“以工商立國”,“工實居商之先”﹔主張效法西方國家,發展中國的工商業,用機器“殖財養民”。強調“工商之業不振,則中國終不可以富,不可以強!”

十九世紀中后期,一批近代報刊的創辦,極大地促進新知識、新思想的廣泛傳播。《國聞報》、《湘學報》、《知新報》等在全國各地宣傳維新變法和介紹西方近代社會科學和自然科學知識,從而在社會上逐漸形成開眼看世界、尋求國家富強的觀念意識。

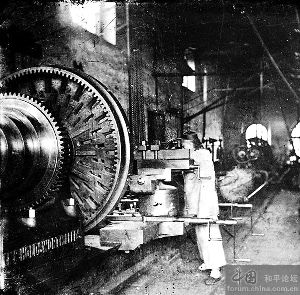

從1865年江南制造局的設立起,到1890年代中期,洋務派在全國各地,已創設了二三十家規模不等的官辦近現代軍工企業。這些企業初步改變了清政府以刀矛弓箭、帆蓬舟楫為主的軍事面貌。大機器的引進成為中國近現代工業建設的開端,直接促進了民用企業的誕生和發展。

圍繞是否修建鐵路,清朝內爭論激烈。有人上奏說鐵路逢山開路、遇水架橋,是驚動山神、龍王的不祥之物。反對力量極其強大。在爭取朝廷允許修筑鐵路的同時,李鴻章採取“先斬后奏”的辦法,在自己的管轄地支持修建鐵路,建成通車后才正式奏報朝廷。

1868年,容閎向洋務派重臣丁日昌、曾國藩等獻策,建議派遣聰穎青年出洋留學。在曾國藩、李鴻章的努力下,清政府決定選派幼童出國留學。留美幼童飽受歐風美雨熏陶,大多后來成為中國近代化過程中難得的人才。

圖為江南制造局翻譯館。西學如何漸進,翻譯起了極其重要的作用。翻譯館為近代中國帶來了一大批西方先進的應用技術和自然科學新成果,促進了中國近代科技的發展,也對思想界產生了極大的影響。

1840年的鴉片戰爭,使古老的中華文明第一次遇到了一個強於自己的外來文明的挑戰。這次戰爭,迫使中國帶著深深的屈辱開始在現代化的道路上蹣跚而行。國人從“天朝上國”的美夢中驚醒,一些有識之士,開始正視現實,意識到了解域外世界的必要性,進而掀起了“開眼看世界”和向西方學習的潮流。

■開眼看世界:初步傳播新的世界觀念

身處與“夷人”作戰前線,林則徐(1785-1850)當然要盡可能多地了解“夷情”,他聘有專門的翻譯為他譯介有關情況,編譯成了《四洲志》。《四洲志》對世界30多個國家的歷史、地理和政治狀況作了概括介紹,已然初步勾勒出整個世界的輪廓,其中重點介紹歐美列強,主要是英、美、法、俄等國。這部在翻譯基礎上編成的著作,在閉塞的社會中打開了一扇眺望世界的窗戶,可以看作林則徐作為開眼看世界的先驅的思想記錄。林則徐被范文瀾稱為“開眼看世界第一人”,應屬當之無愧。

1842至1843年間,林則徐的好友魏源受林囑托,在《四洲志》的基礎上編成《海國圖志》。《海國圖志》輯錄征引了當時能夠搜集的所有資料,在內容上比《四洲志》增加了數倍,對世界各地,特別是西方各國歷史、地理、社會、政治、宗教、文化、語言等方面的情形,作了相當詳盡的介紹,大大拓寬了國人的視野。魏源在書中稱,該書為“以夷攻夷而作,以夷款夷而作,師夷之長技以制夷而作”,這在近代史上正式提出了向西方學習的歷史命題,兼具開眼看世界和向西方學習的雙重意義。但魏源在此書中仍堅持傳統觀點,面對現代地理學,他花了許多功夫“考証”出“自古以震旦為中國,謂其天時之適中,非謂其地形之正中也。”即承認中國在地理上雖不居“正中”,但在文明教化、典章制度上仍是世界的中心。鴉片戰爭使林則徐、魏源等人對外部世界有了初步了解。

另一部看世界的世界史地名作是徐繼畬(1795-1873)的《瀛環志略》。《瀛環志略》以圖為綱,簡潔明了地介紹了世界近八十個國家和地區的地理、歷史、經濟、文化、社會、軍事等。該書以一半的篇幅介紹歐洲和北美,顯示其關注的重點所在。該書浩繁雖不及《海國圖志》,但渾然一體,且有著者獨到的剪裁識斷,力圖展現明晰而系統的世界歷史地理全貌。

姚瑩(1785-1853)所著《康輶紀行》,也值得一提。他早年究心邊疆及域外事務,后被貶官四川,實地考察西藏邊疆,搜集資料,撰成《康輶紀行》16卷。旨在“知彼虛實”、“徐圖制夷”,以“冀雪中國之恥,重邊海之防”。該書涉及英、法、俄、印度等國史事,並依據所得圖冊,繪制世界地圖,撰寫圖說。他在書中還揭露英國對西藏的侵略野心,建議清政府加強沿海及邊疆的防務。

這幾部世界史地著作,完整地展現了世界大勢,給中國人增加了新的世界觀念,並初步傳播了與中國文化迥然不同的西方文明信息。同時也展示了新的西方侵略者向東方擴張的格局和趨勢,並力圖喚起人們民族生存的危機感。

但這些“開眼看世界”的先覺者的著作,在其問世之時對整個中國社會的影響有限,整個1850年代,《海國圖志》、《瀛環志略》等書並未引起士林的太多震動,反而受到一些責難。然而《海國圖志》傳到日本后卻產生了極大的影響,短短幾年就再版二十幾次,日本朝野正是通過這本書對世界大勢有了更多的了解,可以說這部著作對日本明治維新的發生起了相當重要的作用。一部旨在啟發中國改革的著作,在自己的祖國備受冷落,卻在異邦大受歡迎,啟發了異邦的改革,並反過來不斷侵略中國。

1860年代以后,中國被迫與外部世界有了更多接觸,整個社會形勢發生變化,人們逐漸意識到開眼看世界的重要性,才重新記起魏源、徐繼畬等人的著作。《海國圖志》、《瀛環志略》成為后來王韜、郭嵩燾、薛福成、康有為、梁啟超等人了解西方的入門著作。“師夷制夷”的思想,也由此前魏源等人寂寞的吶喊,而逐步轉變為有識之士普遍接受的尋求富強的思潮。

■中體西用:中西文化接觸后的最初結合方式

在鎮壓太平天國中,漢族官吏獲取了相當大的權力,迅速崛起。這批漢族地主階級新興官僚,對中國、世界大勢有較多的了解,尤其是鎮壓太平天國的實踐,使他們認識到洋槍洋炮、火車輪船的厲害和重要。正是在他們的發動、主持下,開始了中國的第一個以“中體西用”為指導的現代化運動——洋務運動,但距林則徐、魏源提出的“師夷長技以制夷”,已過去了二十余年。

1860年3月,清政府設立總理各國事務衙門,簡稱“總理衙門”,主管外交、通商和關稅等事務,后來管轄領域不斷擴大,統管採買軍火、建筑鐵路、開採礦產、制造槍炮、開辦學校、派遣留學生等諸多事務,實際上成為辦理外交和總攬洋務新政的中樞。總理衙門負責對外交涉,對於外情新知,較之其他清朝貴族,均先有所接觸。它的設立,對於打破封閉愚昧,了解域外世界,引進西學新知,均起到了一定的作用。

從一開始,洋務運動就阻力重重,極不順利。太平天國農民起義使清政府幾臨滅頂之災,但就在這樣生死存亡的緊急關頭,它對應不應該仿造洋槍洋炮洋輪等“救命之舉”竟猶豫不決。今日認為十分“溫和”的“洋務運動”,在發軔之時卻被指為“潰夷夏之防,為亂階之倡”,曾遇到今人難以想象的反對。以現代大機器生產來造槍炮船艦、通電話電報,是近代以來國家生存不可少的物質技術條件,卻遇到頑固派以“夷夏綱常”的強烈反對。但統治者面對接踵而來、一次比一次嚴重的內憂外患,為生存計還是不得不“辦洋務”。從軍事利器的引進仿制逐漸推廣深入到全面學習機器大工業所需的科學技術的學理的層次和階段。

1862年,洋務派提出學習外語和各種自然科學知識,並創辦了學習外語和自然科學知識的“同文館”。規定由京內外各衙門保舉30歲以下的翰林院庶吉士、編修、檢討等官員,或舉人、貢士等未仕人員,由總理衙門考取入學。京師同文館還翻譯了不少“西學”書籍,包括法學、經濟學、物理學、數學、天文學、生理學、外交知識等門類。這些書籍大多是“西學”的入門書,內容淺顯,但對當時中國的知識界來說,卻都是新學問。

1863年,清政府因教案與法國交涉,請求美國公使蒲安臣推薦一部權威的國際法著作,蒲安臣即推薦了《萬國公法》,並安排美國傳教士丁韙良與文祥等4位總理衙門大臣商議翻譯,經過半年時間完成定稿。1865年初經總理衙門批准,由北京崇實印書館印行300部,頒發各省督撫備用。《萬國公法》對於國人主權觀念的萌發產生了重要作用。

這些書籍的翻譯及京師同文館的建立,推動了西學在中國的傳播,中外關系在文化層面發生了重要變化。

但是,在中國傳統知識譜系中,隻有儒學經典的地位,而自然科學知識的地位極低,幾乎不被看作一種“合法”的知識。1866年當洋務派提出要招收“正途”出身人員學習聲、光、電、化、天文算學,想提高自然科學知識的地位時引起了頑固派的極大不滿和強烈反對,他們提出隻要“讀孔孟之書,學堯舜之道”便可“明體達用”,“何必令其習為機巧,專明制造輪船、洋槍之理乎?”“立國之道尚禮義不尚權謀,根本之圖在人心不在技藝”。在整個洋務派與頑固派的論戰中,科學技術被頑固派說成是破壞儒家倫理道德的“奇技淫巧”,而儒學綱常是“立國之本”,所以引進科技自然便是破壞“國本”。洋務派主張的“富強”被漫畫化為以“棄義逐利”為本,在道德上自然就矮了一截。在這種壓力之下,同文館的招生受到嚴重打擊,投考者寥寥無幾。

對現代國家來說,修筑鐵路對經濟發展和國防強大都十分重要,洋務派在19世紀70年代初就看到此點,但反對者甚眾,認為筑路將破壞風水、觸犯龍脈……結果修鐵路長期未獲得“合法性”。僅一些洋務派大員在自己的勢力范圍內零星修成了一些鐵路,有的修成不久即被扒掉!直到1889年清廷下旨,修路之爭才算有了一個結論。洋務派造輪船、架電線、開煤礦等各類“洋務”無不引起激烈爭論,遇到強烈反對和巨大阻力。

洋務運動在來自本階級內部的巨大阻力中緩緩前行。當以“求強”為目的並不要求體制變革的“洋務”發展到一定階段之后,必然轉入“求富”階段。人們認識到,西方國家的強盛在於“國富”,而“國富”的真正基礎在於“民富”。通商口岸的勃興、大機器生產的引進,產生了一批新式工商業者。但是,國家的政治、經濟制度卻仍是傳統的體系,使民間工商業發展受到嚴重的歧視、阻礙和壓抑。這樣,社會、經濟和政治進行全面變革,扶持、發展工商業的要求自然就提上了歷史的日程。由此產生了對洋務運動提供重要依據並為之后維新變法發生深遠影響的新思想。

1875年,王韜發表了著名的《變法自強上》、《變法自強中》、《變法自強下》三篇政論,在中國歷史上首次提出“變法”的口號。王韜認為,富強為治國之本,必須大力興利。他認識到民主制度的優越,最早提倡廢除封建專制,建立“與眾民共政事,並治天下”的君主立憲制度。王韜受到中外維新人士的推崇。1879年他應邀到日本,中村正直等日本維新人士對他大有相見恨晚之意。

馮桂芬的《校邠廬抗議》一書,是連接經世思潮與洋務思潮的橋梁。他繼承和發展了魏源“師夷之長技以制夷”的思想。他提出中國“四不如夷”:“人無棄才不如夷﹔地無遺利不如夷﹔君民不隔不如夷﹔名實必符不如夷”。他認識到,中國不僅在軍事方面不如西方,而且在教育、經濟、政治等方面都落后於西方。對於如何“師夷”,馮桂芬提出了“以中國之倫常名教為原本,輔以諸國富強之術”的總體框架,開“中體西用”論之先河。

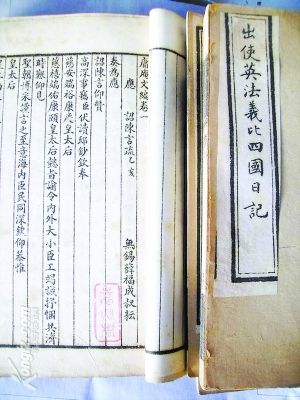

郭嵩燾提出,西方強盛並非止於船堅炮利,中國不能單純學習西方兵學“末技”,“如是以求自強,恐適足以自敝”﹔關鍵應學習西方的政治、經濟,大力發展中國的工商業。1878年他兼任駐法公使。赴英途中,郭嵩燾將沿途幾十天的見聞日記題名為《使西紀程》,高度評價西方的物質文明和精神文明,盛贊民主政治制度,並尖銳批評頑固派不明時勢。后該書寄到總理衙門,但遭到頑固派的口誅筆伐,直到郭嵩燾去世,該書仍未能公開發行。

黃遵憲的《日本國志》詳細介紹了日本的歷史和現狀,特別介紹了明治維新以后採取的改革措施。並預計日本在20年之后會變得強大,中國要“謀國經營,有備而戰”。1889年,駐法公使薛福成見到《日本國志》,十分欣賞,並為之作序。同年,經薛福成推薦,清政府任命黃遵憲為駐英二等參贊,隨同薛福成赴歐洲。在英國期間,黃遵憲接觸了英國政界上層人物,仔細考察了英國君主立憲的政治制度,並對之十分推崇。黃遵憲在近代中國第一次明確提出“治外法權”的概念,並主張通過採用西國法律、修訂中國法律的途徑來逐步收回治外法權。黃遵憲的著述和思想,當時並未得到當局者的重視。直到甲午戰敗后,《日本國志》才受到國人關注,並成為此后維新變法的重要依據。

■維新運動:“西學西政”的奧秘在於“伸民權”

政治制度變革作為歷史的要求提出之后,真正在行動上推動政治變革的不是重權在握的中央朝臣或地方大員,而是“統治階級”中的最下層,即功名不高的“讀書人”,他們成為變革的主要動力。甲午戰爭中國軍隊的慘敗,為他們登上歷史舞台提供了契機,發動了十分悲壯的戊戌維新運動。

維新派的基本觀點是認為“民權”為致強之本,而洋務派的失誤在於僅以為船堅炮利、機器制造就可以富國強兵,而未認識到使西方各國富強的“西學西政”的奧秘在於“伸民權”。當然,他們認為中國“伸民權”的最佳具體形式隻能是“君主立憲”,而不是“民主共和”。

當時以“公車上書”為象征的“讀書人”雖是統治階級中的低層,但仍是“體制內”的階層,並不希望“革命”。在“公車上書”中,康有為提出的“國政之法”中的重要一點是“置議郎”。在給光緒帝作參考的《日本變政考》中,他寫道:“日本改定國憲,變法之全體也,總攝百千萬億政事之條理,范圍百千萬億臣民之心志,建斗運樞,提綱挈領,使天下戢戢從風,故為政不勞而后舉。”他認為“變政全在定典章憲法”確是抓住了問題的關鍵。但在“百日維新”之中,他們深知反對力量的巨大,而在政治改革方面,“維新”實際所做的不過是減汰冗員、裁撤機構,設立制度局等“行政”方面的措施。或者說,他們想從行政改革入手逐漸進行政治體制改革。但這一點點改革,也必然要侵犯一些人的利益,其中使“百官震駭”的便是裁減機構與官吏。而這恰是百日新政中比較重要的一項。但裁撤工作遇到官員們的極大反抗,所以很不順利,被裁的大批老吏冗員站在守舊勢力一邊。一個龐大的官僚機構,其力量是強大的,其利益是難以侵犯的。但不對其進行減撤,改革就無法進行,這就注定了這種改革必然如履薄冰,充滿艱險,稍有不慎,便全盤皆輸。對龐大的官僚機構進行調整精簡,對“冗員”的安置,或是要以更強的“力量”來貫徹執行,或是以相當的“利益”來贖買。這二者,無權無能的光緒皇帝或維新派都未能做到,因此以行政改革來推行政治改革的策略實際很難實行。

政治體制改革對既得利益者的觸犯更大,引起的反對也更激烈。維新運動的反對者聚集在慈禧太后的周圍,形成強大的反對力量。1898年9月21日,在強大的守舊勢力支持下,慈禧太后發動“戊戌政變”,將光緒帝囚禁起來,捕殺維新人士,將新法盡廢,戊戌維新在血泊中宣告失敗。

“戊戌變法”實際是非常“溫和”的,但最后卻受到 “激進”手段的對待,“六君子”喋血菜市口,康、梁等被迫流亡海外,新政盡廢。當“體制內”的改革者不被容忍,把他們推向“體制外”時,社會變革的動力便又往下移,“體制外”的社會下層如留學生、會黨便不可避免地成為變革的主要動力。一旦“體制外”的力量成為社會變革的主要動力,就很難在舊體制的框架內進行平和的改革,這種體制外的力量一定要用暴力從根本上打破、推翻腐朽的封建專制。然而清廷對這最后“一線希望”亦未珍視,一場社會革命便難以避免了。

(作者張海鵬為中國社科院學部委員、雷頤為中國社科院近代史所研究員)